Die Wiener Honoré-Daumier-Ausstellung von 1936

Im Jahr 1936 befand sich Österreich infolge der Auflösung des Parlaments drei Jahre zuvor unter einem katholisch-autoritären Regime. In seinen Erinnerungen über die Zusammenarbeit mit Ernst Kris hielt E.H. Gombrich fest: „[Kris] knew that time was running out and used his diplomatic skill to make contacts abroad. Thus he arranged a Daumier exhibition in Vienna to help us with our researches, but also to have the pleasure of displaying subversive cartoons and to collaborate with French colleagues.”[1] Keine andere Ausstellung hatte zuvor so viele der Werke des französischen Künstlers Honoré Daumier an einem Ort versammelt. Zu einer Zeit, in der republikanische Politik durch die österreichische Regierung unterdrückt wurde, verlieh die von Kris konzipierte Ausstellung dem Fortbestehen der republikanischen Kultur Ausdruck. Daumier nahm die Funktion ihres Botschafters ein (Rose 2016).

Die Daumier-Ausstellung fand vom 21. November bis zum 21. Dezember 1936 an der Albertina statt. Es handelte sich dabei nicht um die erste Ausstellung, die Kris rund um das Werk eines französischen Karikaturisten organisierte. 1933 hatte er am Kunsthistorischen Museum eine kleine Ausstellung der Karikatur-Skulpturen von Jean-Pierre Dantan durchgeführt, der sein Gewerbe während der bourgeoisen Monarchie von Louis-Philippe ausgeübt hatte. Wie Kris im Ausstellungskatalog ausführte, hatte Dantan sich von der Politik ferngehalten und seine Motive aus der Welt der Literatur und der Bühne ausgewählt.[2] Seine Karikaturen spiegelten das Ideal der liberalen Monarchie des 19. Jahrhunderts wider; ein Ideal, das Kris für sich später durch den Republikanismus von Daumier ersetzte.

„Menschen in ihrer physischen und psychischen Wirklichkeit“ bei Daumier

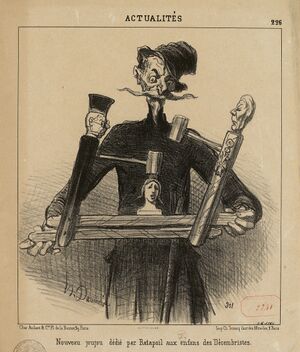

Die gemäßigten Republikaner im Frankreich der 1930er Jahre hatten dazu geneigt, Daumier als Maler zu zelebrieren; die linken Republikaner hingegen schätzten Daumier als Karikaturisten und Druckgrafiker[3] Mit 269 Zeichnungen, Aquarellmalereien, Skulpturen und Lithographien – ein Bestand, fast doppelt so umfangreich wie bei der Daumier-Retrospektive, die ein Jahrzehnt zuvor in Berlin stattgefunden hatte – zeigte Kris‘ Ausstellung in Wiens Albertina die ganze Bandbreite von Daumiers Kunst und deckte das Spektrum der sozialen und politischen Themen seines Werks ab. In der Albertina standen Daumiers Bilder von bourgeoiser Selbstgefälligkeit und Gleichmut in krassem Gegensatz zu seinen Darstellungen der Gefühle von Isolation und Verzweiflung der Armen. Wie Kris in der Einleitung zum Ausstellungskatalog beschrieb, war die Karikatur für Daumier ein Mittel zum Abbild der „physischen und psychischen Wirklichkeit“, die Balzac bereits literarisch in La Comédie humaine dargestellt hatte.[4] Nach dem Zusammenbruch der Zweiten Französischen Republik veranschaulichte Ratapoil, eine der berühmtesten Figuren Daumiers, den Verlust des republikanischen Geistes in der Politik und die Einführung bonapartistischer Überheblichkeit und Manipulation unter Louis Napoleon. In seiner Einleitung und mithilfe der ausgestellten Bilder betonte Kris, dass die Regierung und haute bourgeoisie des Zweiten Kaiserreichs sich den Krieg und die Aufrüstungsproduktion zunutze gemacht hatten, um ihre zunehmend ausgehöhlte und damit umso gefährlichere politische und soziale Autorität aufrechtzuerhalten. Von der bourgeoisen Monarchie bis hin zu Louis Napoleons Zweitem Kaiserreich zeichnete Daumiers Werk ein Bild der unaufhörlichen, erdrückenden Belastungen, denen einfache Bürger*innen ausgesetzt waren und lieferte somit ein Zeugnis für deren körperliches, geistiges und politisches Durchhaltevermögen.

Der österreichische Kunsthistoriker und Kurator an der Albertina Otto Benesch hatte Kris dabei unterstützt, den Ausstellungsraum für Daumiers Werk zu gewinnen. Ein ehrenamtliches Komitee fungierte als offizieller Sponsor der Ausstellung. Teil des Komitees war der französische Botschafter für Österreich, Gabriel Puaux[5], der dabei behilflich war, die Leihgabe von Objekten aus Pariser Museen in die Wege zu leiten. Der Name von Bundeskanzler Kurt von Schuschnigg stand ebenfalls auf der Liste der Komiteemitglieder. Schuschnigg hatte sich Hitler gegenüber kurz zuvor verpflichtet, Österreichs Außenpolitik an die Linie Deutschlands anzupassen, im Austausch für Österreichs Unabhängigkeit bei innenpolitischen Angelegenheiten. Dies hatte zur Folge, dass Schuschnigg einerseits bewilligte, in den Zusammenhang mit der Einfuhr von Daumiers Werken von Frankreich nach Österreich gebracht zu werden, während er zugleich zuließ, dass zunehmend Nazi-Propaganda aus Deutschland verbreitet wurde. Daumiers Reise von Paris nach Wien fand zu einem Moment statt, an dem die Gelegenheit für eine Ausstellung dieser Art zunehmend schwand.

Quellen und externe Links

Bibliografie

- Kris, Ernst: Die Karikaturen des Dantan: Paris-London, 1831-1839, Ausstellung im Corps de Logis der neuen Hofburg, Herbst, 1933, Kunsthistorisches Museum, Sammlungen für Plastik und Kunstgewerbe. Wien: J. Wiener 1933.

- Kris, Ernst: “Honoré Daumier” (1936) in Honoré Daumier: Zeichnungen, Aquarelle, Lithographien, Kleinplastikin. Ausstellung, 21 November-21 Dezember 1936. Wien: J. Weiner, 1936.

- Gombrich, E. H.: “The Study of Art and the Study of Man (1967)”. In: Tributes: Interpreters of Our Cultural Tradition. Ithaca, N. Y.: Cornell University Press 1984.

- Melot, Marcel: “Daumier, Art, and Politics”. In: Daumier 1808-1879, exhibition organized by the National Gallery of Canada, Ottawa, the Réunion des Musées Nationaux/Musée d’Orsay, Paris, and the Phillips Collection, Washington. Ottawa: National Gallery of Canada 1999, 60-69.

- Puaux, Gabriel, Mort et Transfiguration de l’Autriche 1933-1955. Paris: Librairie Plon 1966.

- Rose, Louis: Psychology, Art, and Antifascism: Ernst Kris, E.H. Gombrich, and the Politics of Caricature. New Haven: Yale University Press 2016.

Autor

Louis Rose

Aus dem Englischen übersetzt von Hannah Puchelt

Onlinestellung: 28/08/2025