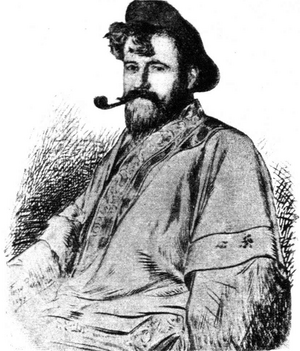

Hermann Bahr

Hermann Bahr (Linz, 19. Juli 1863 – München, 15. Jänner 1934) zählt zu den bedeutendsten Vermittlern französischer Literatur im Österreich des späten 19. Jahrhunderts. Seine in der Universitätsbibliothek Salzburg erhaltene Privatbibliothek umfasst ca. 500 Bände französischer Werke.[1] Die zahlreichen Notate in seinen Tagebüchern und die Publikationen, in denen er die zeitgenössische französische Literatur propagiert,[2] enthalten an die zweihundert Namen von Autor:innen und Werktiteln. Sie stammen fast ausschließlich aus den Jahren um 1890 und mündeten in das Projekt, für das er noch immer einen Platz in der Literaturgeschichte einnimmt, nämlich die ‚Überwindung‘ des Naturalismus. Mit der Neuausrichtung der österreichischen, und speziell der Wiener Literatur auf Ästhetizismus und Symbolismus schuf sich Bahr den Ruf des Anführers der Gruppe des Jungen Wien um Hofmannsthal, Schnitzler, Beer-Hofmann, Felix Dörmann[3], Felix Salten und Leopold Andrian. Die Franzosen sind für ihn in diesen Jahren schlicht der Inbegriff des Modernen, weshalb Bahr den Wiener Autoren als Ausweis ihrer Modernität jeweils französische Pendants gegenüberstellt.[4] Sein Einfluss wird manchmal überschätzt, von der Hand zu weisen ist er aber keinesfalls.

Pariser Erfahrungen: Vom Naturalismus zum Ästhetizismus

Als ersten Autor rezipiert Bahr Émile Zola. 1882 begeistert er sich für die Dramatisierung des Assommoir, die im Wiener ‚Stadttheater‘ läuft. Auch in seinen Berliner Jahren beschäftigen ihn vorwiegend Zola und der dem Naturalismus zumindest nahestehende Alphonse Daudet[5]. Im Winter 1888 bricht er nach Paris auf. Trotz zunächst bescheidenen Kenntnissen der Sprache liest er eifrig Zeitungen und Zeitschriften, unter anderem Le Figaro, Gil Blas und La vie parisienne, die über Literatur informieren und auch Erzählungen und Lyrik abdrucken. Darüber hinaus besucht er Theater und die Oper, in seinen Tagebuchnotaten tauchen Scribe, Halévy[6], Augier[7] und Sardou[8] auf.[9] In Artikeln im Wiener Salonblatt berichtet er über seine kulturellen Erlebnisse und das soziale Leben in Paris. Für die Zeitschrift Deutsche Worte liefert er eine ausführliche kritische Erörterung der Theaterfassung des Romans Germinie Lacerteux der Brüder Goncourt[10]. Noch immer ist der Naturalismus die dominante moderne Literaturströmung für ihn.

Dies ändert sich bald. Ein neuer Stern auf seinem Literaturhimmel ist der als Dandy auftretende Vielschreiber Catulle Mendès[11], den er auch persönlich besucht. In einer euphorischen Rezension für die Deutsche Zeitung bezeichnet er Mendès’ dramatisches Feenmärchen Isoline als „holde[n], berückende[n] Traum eines Opiumrausches“[12] und überfälliges Gegenmodell zum Naturalismus. Die Gattung Feenmärchen rechtfertigt er mit Verweisen auf Théophile Gautier[13], Flaubert[14], die Brüder Goncourt und Zola (!), indem er eine Bemerkung in Le naturalisme au théâtre kurzerhand aus dem Kontext reißt. Von Mendès liest er ferner die Légende du Parnasse contemporain, die Erinnerungen des Autors an seine Anfänge in der Gruppe der Parnassiens. Bahr rühmt sie als Virtuosen der raffinierten Form. Und wieder bürstet er Zola gegen den Strich, wenn er ihn mit der Aussage „une phrase bien faite est une bonne action“ geradezu als Verfechter der Parnassiens erscheinen lässt.[15] Die Bemerkung stammt aus Le roman expérimental, und zwar aus dem Abschnitt über erotische Literatur, in der nicht der Inhalt, sondern allein die (mehr oder weniger) kunstvolle Formulierung über die Qualität entscheidet. Sie bedeutet also keinesfalls eine Apotheose der Form an sich. Auffällig ist, dass Bahr an Zola als Autorität in Fragen der Literaturtheorie auch um den Preis der Verfremdung festhält, ihn als Zeugen gegen die eigene naturalistische Theorie aufruft.

Décadence und Nervenkunst

Die Form ist fortan Bahrs ästhetischer Leitbegriff. Anlässlich der Lektüre von Jules Lemaîtres[16] gesammelten Kritiken schreibt er etwa: „Es ist nur die Form, nichts als die Form, einzig und allein die schöne Form. Die Form ist der Adel des Künstlers, der ihn von der übrigen Menschheit scheidet [...].“[17] Namen wie Villiers de l’Isle Adam[18], Armand Silvestre[19], François Coppée[20], Paul Verlaine und Stéphane Mallarmé gehören nun bei ihm zum Fundus der französischen Moderne. Seine nächste Entdeckung ist Baudelaire, auf den er über Théodore de Banvilles Erinnerungen und Charles Asselineaus Biographie stößt. Bahr bewundert an ihm insbesondere den rückhaltlosen Ästhetizismus und die damit einhergehende Verachtung jeden ökonomischen Kalküls. Noch wichtiger werden für Bahr Paul Bourgets[21] Essais de psychologie contemporaine, in denen dieser die Brücke zwischen den Romantikern und der Generation der 1880er Jahre herstellt; die Verbindung bildet in erster Linie die Vorliebe für intensive psychologische (Selbst-)Analyse. Wie Baudelaire in der Lyrik hat laut Bourget Stendhal für die Prosa die Beschäftigung mit den „états de l’âme“ eingeleitet. Bourgets Ausführungen entnimmt Bahr auch den künftigen Schlüsselbegriff décadence, auch kann er daraus den Terminus ‚Nervenkunst‘ ableiten, mit dem er bald in die Schlacht gegen den Naturalismus zieht. Einschlägige, ebenfalls von Bourget inspirierte Lektüren sind der Homme libre aus der Trilogie Le culte du moi von Maurice Barrès[22], den Bourget regelrecht lancierte, und der Roman Adolphe, in dem Benjamin Constant[23] bereits 1816 die negativen Folgen übersteigerter Selbstreflexion dargestellt hatte.

Wie Bahr in dem Aufsatz „Die neue Psychologie“ (1891) darlegt, besteht die ‚Überwindung‘ des Naturalismus denn auch in der Zuwendung zur Psychologie, dem Aufsuchen der Empfindungen und ihrer Entstehung an der Wurzel, das heißt in den Nerven. Das Ich erweist sich bei diesen Analysen als instabil, ja als „unrettbar“ (Ernst Mach). Genau genommen vertritt Bahr somit eine Synthese von Naturalismus und Psychologie, er fordert die Anwendung naturalistischer Prinzipien auf die Darstellung der Seelenzustände. Mit Hilfe von Formen und Klängen soll Kunst nicht nur darstellen, sondern Sensationen und Stimmungen hervorrufen. Dem Credo der décadence folgend, sind derlei subtile Empfindungen nicht der Masse des Publikums zugänglich, sondern nur einer kleinen, sensiblen Minderheit. Die Beobachtung, dass der Naturalismus nicht gänzlich ausgedient hat, sondern nur neu orientiert werden soll, wird dadurch bestätigt, dass die von Bahr in seinen Schriften am häufigsten genannten Autoren und Theoretiker Zola und Bourget sind.

Nach Abschluss des Projekts der Überwindung des Naturalismus verlor Bahr rasch das Interesse an französischer Literatur. Entsprechende Referenzen finden sich in seinen Artikeln und Rezensionen fortan nur noch sporadisch. Der ihm eigene Proteuscharakter verlangte nach Neuem, er wandte sich österreichischen Literaturtraditionen, der Mundart- und Heimatliteratur und dem Katholizismus zu.

Quellen und externe Links

- ↑ Messner 1987

- ↑ verzeichnet in Müller 2014

- ↑ https://www.deutsche-biographie.de/gnd119020874.html#ndbcontent

- ↑ vgl. Dangel-Pelloquin, S. 41f.

- ↑ https://d-nb.info/gnd/118523872

- ↑ https://explore.gnd.network/gnd/118832433

- ↑ https://explore.gnd.network/gnd/119493020

- ↑ https://explore.gnd.network/gnd/118794566

- ↑ Bahr 1994, S. 97 und 108

- ↑ https://www.universalis.fr/encyclopedie/goncourt-edmond-et-jules-de/

- ↑ https://explore.gnd.network/gnd/118783203

- ↑ zit. in Bachleitner 1998, S. 148

- ↑ https://explore.gnd.network/gnd/11853789X

- ↑ https://explore.gnd.network/gnd/118533754

- ↑ Bachleitner 1998, S. 150

- ↑ https://explore.gnd.network/gnd/118727338

- ↑ Bahr 1890, S. 255

- ↑ https://explore.gnd.network/gnd/118627058

- ↑ https://explore.gnd.network/gnd/117387290

- ↑ https://explore.gnd.network/gnd/118670042

- ↑ https://www.deutsche-biographie.de/sfz145229.html

- ↑ https://www.deutsche-biographie.de/pnd118506684.html

- ↑ https://explore.gnd.network/gnd/118638475

Bibliografie

Primärliteratur

- Bahr, Hermann: Zur Kritik der Moderne. In: Zur Kritik der Moderne. Zürich: Verlags-Magazin 1890, S. 248–255.

- Bahr, Hermann: Tagebücher, Skizzenbücher, Notizhefte. Bd. 1: 1885–1890. Hg. v. Moritz Csáky. Bearbeitet von Lottelis Moser und Helene Zand. Wien, Köln, Weimar: Böhlau 1994.

- Müller, Martin Anton: Hermann Bahr – Textverzeichnis. Bd. 1. Weimar: VDG Weimar 2014.

Sekundärliteratur

- Bachleitner, Norbert: Hermann Bahr und die französische Literatur in den Jahren 1889/90. In: Jahrbuch des Adalbert Stifter-Institutes des Landes Oberösterreich 5 (1998), S. 145–159.

- Dangel-Pelloquin, Elsbeth: Der überwundene Überwinder. Hermann Bahrs Revokationen der Moderne. In: Tradition in der Literatur der Wiener Moderne. Hg. v. Wilhelm Hemecker, Cornelius Mitterer und David Österle unter Mitarbeit von Cornelia Nalepka und Gregor Schima. Berlin, Boston: de Gruyter 2017, S. 38–52.

- Messner, Dieter: Die Hermann-Bahr-Stiftung in Salzburg. In: „Der Herr aus Linz“. Hermann-Bahr-Symposion im Rahmen des Internationalen Brucknerfestes Linz 1984. Linz: Linzer Veranstaltungsgesellschaft 1987, S. 185–189.

Autor

Norbert Bachleitner

Onlinestellung: 16/09/2025