Arthur Schnitzler: Unterschied zwischen den Versionen

Hannah (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |

Hannah (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |

||

| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||

| Zeile 17: | Zeile 17: | ||

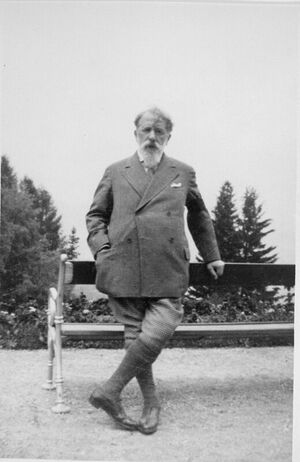

[[File:10F475FB-preview.jpg|left|thumb|Arthur Schnitzler mit Suzanne Clauser und Olga Schnitzler (1931)]]Nach dem Ersten Weltkrieg sind es zuerst seine Prosawerke, mit denen Schnitzler wieder ein französischsprachiges Publikum findet, und das vor allem dank der Vermittlertätigkeit von Berta Zuckerkandl und, später, von Suzanne Clauser; Letzterer überträgt Schnitzler in einer testamentarischen Bestimmung die Vollmacht über alle „französischen Angelegenheiten“. Der erste Erfolg ist (davor) aber die von Zuckerkandl vermittelte Veröffentlichung der Monolognovelle ''Fräulein Else'' (1924), die in der Übersetzung von Clara Katharina Pollaczek 1926 im Verlag Stock erscheint und schon 1929 und 1932 wiederaufgelegt wird. Neben einer Neuübersetzung von ''Mourir'' durch Alzir Hella und Olivier Bournac (1925 bei F. Rieder) und den ersten französischen Versionen bei Attinger (Neuchâtel, Paris) von ''Madame Beate et son fils'' (''Frau Beate und ihr Sohn'', 1913) 1929 von Hella/Bournac und ''Le Retour de Casanova'' (''Casanovas Heimfahrt'', 1918) 1930 von Maurice Rémon übersetzt, hat vor allem die von Suzanne Clauser besorgte Übersetzung des Romans ''Therese. Chronik eines Frauenlebens'' (1928) Interesse erregt: Sie erscheint 1931 in der Reihe „Collections des Maîtres de la littérature étrangère“ im namhaften Verlag Albin Michel mit einem Vorwort des Kunsthistorikers Louis Gillet<ref>https://www.academie-francaise.fr/les-immortels/louis-gillet</ref>. Außerdem gelingt es Clauser, eine beachtliche Anzahl von Erzählungen und Novellen in Zeitschriften wie ''Gringoire'', ''Candide'' und ''Revue de France'' unterzubringen (Publikationen, die übrigens interessanterweise dem „nationalen“ Lager zuzuordnen sind) und bei Stock zwei Novellenbände herauszubringen: ''La Pénombre des âmes'' (1929 mit einem Vorwort des Germanisten Félix Bertaux<ref>https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11891637s</ref>) und ''L’Appel des ténèbres'' (''Flucht in die Finsternis'' [1931] 1932 mit einem Vorwort von [[Paul Géraldy]]). | [[File:10F475FB-preview.jpg|left|thumb|Arthur Schnitzler mit Suzanne Clauser und Olga Schnitzler (1931)]]Nach dem Ersten Weltkrieg sind es zuerst seine Prosawerke, mit denen Schnitzler wieder ein französischsprachiges Publikum findet, und das vor allem dank der Vermittlertätigkeit von Berta Zuckerkandl und, später, von Suzanne Clauser; Letzterer überträgt Schnitzler in einer testamentarischen Bestimmung die Vollmacht über alle „französischen Angelegenheiten“. Der erste Erfolg ist (davor) aber die von Zuckerkandl vermittelte Veröffentlichung der Monolognovelle ''Fräulein Else'' (1924), die in der Übersetzung von Clara Katharina Pollaczek 1926 im Verlag Stock erscheint und schon 1929 und 1932 wiederaufgelegt wird. Neben einer Neuübersetzung von ''Mourir'' durch Alzir Hella und Olivier Bournac (1925 bei F. Rieder) und den ersten französischen Versionen bei Attinger (Neuchâtel, Paris) von ''Madame Beate et son fils'' (''Frau Beate und ihr Sohn'', 1913) 1929 von Hella/Bournac und ''Le Retour de Casanova'' (''Casanovas Heimfahrt'', 1918) 1930 von Maurice Rémon übersetzt, hat vor allem die von Suzanne Clauser besorgte Übersetzung des Romans ''Therese. Chronik eines Frauenlebens'' (1928) Interesse erregt: Sie erscheint 1931 in der Reihe „Collections des Maîtres de la littérature étrangère“ im namhaften Verlag Albin Michel mit einem Vorwort des Kunsthistorikers Louis Gillet<ref>https://www.academie-francaise.fr/les-immortels/louis-gillet</ref>. Außerdem gelingt es Clauser, eine beachtliche Anzahl von Erzählungen und Novellen in Zeitschriften wie ''Gringoire'', ''Candide'' und ''Revue de France'' unterzubringen (Publikationen, die übrigens interessanterweise dem „nationalen“ Lager zuzuordnen sind) und bei Stock zwei Novellenbände herauszubringen: ''La Pénombre des âmes'' (1929 mit einem Vorwort des Germanisten Félix Bertaux<ref>https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11891637s</ref>) und ''L’Appel des ténèbres'' (''Flucht in die Finsternis'' [1931] 1932 mit einem Vorwort von [[Paul Géraldy]]). | ||

Weniger erfolgreich sind die Bemühungen Schnitzlers und seiner Agentinnen im Bereich des Theaters. Theaterdirektoren und Regisseure interessieren sich vor allem für den ''Reigen'', Schnitzler möchte aber nach den schlechten Erfahrungen im deutschen Sprachraum, dass das französische Publikum vor den zehn Dialogen andere seiner Stücke zu sehen bekommt. So entwickelt sich eine Situation, die man als „''Reigen'' gegen ''Weites Land''“<ref> | Weniger erfolgreich sind die Bemühungen Schnitzlers und seiner Agentinnen im Bereich des Theaters. Theaterdirektoren und Regisseure interessieren sich vor allem für den ''Reigen'', Schnitzler möchte aber nach den schlechten Erfahrungen im deutschen Sprachraum, dass das französische Publikum vor den zehn Dialogen andere seiner Stücke zu sehen bekommt. So entwickelt sich eine Situation, die man als „''Reigen'' gegen ''Weites Land''“<ref>Zieger, 201</ref> beschreiben könnte. Die Folge: Schnitzler wird keine französische Aufführung eines seiner Werke erleben. „Ironie des Schicksals“: 1932/33, also wenige Monate nach seinem Tod, stehen gleich drei Schnitzler-Stücke auf dem Pariser Theaterprogramm: ''Anatole'' im Théâtre de l’Avenue, inszeniert von [[Georgette Boner]] und Michael Tschechow<ref>https://explore.gnd.network/gnd/118624288</ref> (Anton Tchechows Neffe), sowie ''La Ronde'' (im Théâtre de l’Avenue) und ''Amourette'' (''Liebelei'', im Théâtre du Vieux Colombier), beide von [[Georges Pitoëff]] in Szene gesetzt. Die sehr erfolgreiche Reigen-Inszenierung (sie erlebt 100 Aufführungen) ist der Tatsache zu verdanken, dass Suzanne Clauser über die französischen Rechte verfügte und damit nicht an das Verbot gebunden war, das Schnitzler selbst über den ''Reigen'' verhängt hatte. Diese Situation hat auch die 1950 entstandene Kino-Version von Max Ophüls<ref>https://www.deutsche-biographie.de/sfz73583.html#ndbcontent</ref> möglich gemacht. | ||

Auch nach dem Zweiten Weltkrieg braucht es wieder einige Zeit, bis Schnitzler dem französischen Publikum nähergebracht wird. Erst 1953 erscheinen in einem neuen Band zwei Übersetzungen von Suzanne Clauser (die nun mit dem Pseudonym Dominique Auclères zeichnet), und zwar ''Spiel im Morgengrauen'' (1926/27) unter dem Titel ''Dernières cartes'' (so auch der Titel des Bandes) und ''Rien qu’un rêve'' (''Traumnovelle'', 1925/26). Von einigen Neuausgaben älterer Übersetzungen in den Siebzigerjahren abgesehen, kommen erst in den Achtzigerjahren wieder neue Schnitzler Titel auf den französischen Markt. Zwei Faktoren spielen dabei eine Rolle: Einerseits eröffnet die Tatsache, dass die Erben Clausers nach deren Tod 1981 die französischen Rechte an die Nachfahren Schnitzlers zurückgeben, den Weg für neue Übersetzungen, andererseits profitiert auch Schnitzler von der medialen Aufmerksamkeit, die der österreichischen Kultur der Jahrhundertwende in Frankreich in den Achtzigerjahren zuteil wird, und zwar nicht zuletzt dank der großen [[Ausstellung ''Vienne'' 1880-1938]] im Pariser Centre Pompidou 1986. Der auf das Wiener „Fin-de-siècle“ gerichtete Fokus erklärt wohl auch die Wahl des Titels für die erste, von Robert Dumont besorgte Übersetzung des Romans ''Der Weg ins Freie'' (1908): ''Vienne au crépuscule'' (1985). | Auch nach dem Zweiten Weltkrieg braucht es wieder einige Zeit, bis Schnitzler dem französischen Publikum nähergebracht wird. Erst 1953 erscheinen in einem neuen Band zwei Übersetzungen von Suzanne Clauser (die nun mit dem Pseudonym Dominique Auclères zeichnet), und zwar ''Spiel im Morgengrauen'' (1926/27) unter dem Titel ''Dernières cartes'' (so auch der Titel des Bandes) und ''Rien qu’un rêve'' (''Traumnovelle'', 1925/26). Von einigen Neuausgaben älterer Übersetzungen in den Siebzigerjahren abgesehen, kommen erst in den Achtzigerjahren wieder neue Schnitzler Titel auf den französischen Markt. Zwei Faktoren spielen dabei eine Rolle: Einerseits eröffnet die Tatsache, dass die Erben Clausers nach deren Tod 1981 die französischen Rechte an die Nachfahren Schnitzlers zurückgeben, den Weg für neue Übersetzungen, andererseits profitiert auch Schnitzler von der medialen Aufmerksamkeit, die der österreichischen Kultur der Jahrhundertwende in Frankreich in den Achtzigerjahren zuteil wird, und zwar nicht zuletzt dank der großen [[Ausstellung ''Vienne'' 1880-1938]] im Pariser Centre Pompidou 1986. Der auf das Wiener „Fin-de-siècle“ gerichtete Fokus erklärt wohl auch die Wahl des Titels für die erste, von Robert Dumont besorgte Übersetzung des Romans ''Der Weg ins Freie'' (1908): ''Vienne au crépuscule'' (1985). | ||

| Zeile 32: | Zeile 32: | ||

Für die Erfassung der journalistischen Rezeption ist die von Schnitzler angelegte, an der Universitätsbibliothek von Exeter aufbewahrte und von der österreichischen Akademie der Wissenschaften digitalisierte Sammlung von Zeitungsausschnitten hilfreich. Die Artikel der französischen Presse spiegeln die Entscheidung der ersten Übersetzer wider, Einaktern, Erzählungen und Novellen den Vorzug zu geben, sodass Schnitzler schnell mit der Etikette „maître de la petite forme“ behaftet wird. Dazu kommen noch zwei andere vielgebrauchte Topoi der journalistischen Kritik: einerseits der „romanische“ Charakter seines Oeuvres, seine Verwandtschaft mit dem „französischen Geist“, eine „''latinité''“, die der Wiener Moderne auch generell zugeschrieben wird und vor allem in den 1920-er/1930-er Jahren dazu dient, eine „österreichische“ Kultur der „deutschen“ gegenüberzustellen; andererseits seine Nähe zu Freud, die ihn zu einem „Seelenarzt“ macht: so wird ''Traumnovelle'' schon 1927 (also fast drei Jahrzehnte vor dem Erscheinen der ersten französischen Übersetzung) in einem Artikel des ''Journal des Débats'' (4.3.1927) von Maurice Muret als „nouvelle freudienne“ präsentiert. Im Vorwort zum Novellenband ''La Pénombre des âmes'' (zahlreiche Neuauflagen seit 1929) prägt Félix Bertaux den Ausdruck eines „gutriechenden Naturalismus“ („un naturalisme qui sent bon“) und verstärkt die Idee, Schnitzler sei ein „Maupassant autrichien“. Häufig wird er auch mit einer „fröhlichen Apokalypse“ und mit Wien als „Labor des Weltuntergangs“ (Roland Jaccard) in Beziehung gebracht, aber auch als Analyst, der die Kehrseiten der bürgerlichen Gesellschaft sichtbar macht. | Für die Erfassung der journalistischen Rezeption ist die von Schnitzler angelegte, an der Universitätsbibliothek von Exeter aufbewahrte und von der österreichischen Akademie der Wissenschaften digitalisierte Sammlung von Zeitungsausschnitten hilfreich. Die Artikel der französischen Presse spiegeln die Entscheidung der ersten Übersetzer wider, Einaktern, Erzählungen und Novellen den Vorzug zu geben, sodass Schnitzler schnell mit der Etikette „maître de la petite forme“ behaftet wird. Dazu kommen noch zwei andere vielgebrauchte Topoi der journalistischen Kritik: einerseits der „romanische“ Charakter seines Oeuvres, seine Verwandtschaft mit dem „französischen Geist“, eine „''latinité''“, die der Wiener Moderne auch generell zugeschrieben wird und vor allem in den 1920-er/1930-er Jahren dazu dient, eine „österreichische“ Kultur der „deutschen“ gegenüberzustellen; andererseits seine Nähe zu Freud, die ihn zu einem „Seelenarzt“ macht: so wird ''Traumnovelle'' schon 1927 (also fast drei Jahrzehnte vor dem Erscheinen der ersten französischen Übersetzung) in einem Artikel des ''Journal des Débats'' (4.3.1927) von Maurice Muret als „nouvelle freudienne“ präsentiert. Im Vorwort zum Novellenband ''La Pénombre des âmes'' (zahlreiche Neuauflagen seit 1929) prägt Félix Bertaux den Ausdruck eines „gutriechenden Naturalismus“ („un naturalisme qui sent bon“) und verstärkt die Idee, Schnitzler sei ein „Maupassant autrichien“. Häufig wird er auch mit einer „fröhlichen Apokalypse“ und mit Wien als „Labor des Weltuntergangs“ (Roland Jaccard) in Beziehung gebracht, aber auch als Analyst, der die Kehrseiten der bürgerlichen Gesellschaft sichtbar macht. | ||

Im Bereich der Literaturwissenschaft hat Françoise Derré 1966 mit ihrem umfangreichen Werk ''Arthur Schnitzler, imagerie viennoises et problèmes humains'' den Grundstein für die französische Schnitzler-Forschung gelegt. Neuere Ansätze und Analysen sind vor allem Jacques Le Rider zu verdanken, und zwar u. a. seinen Arbeiten über die Wiener Moderne (''Modernité viennoise et crises de l’identité'', 1990, 2000), über das Tagebuch (''Journaux intimes viennois'', 2000), seiner Synthese ''Arthur Schnitzler ou la Belle Époque viennoise'', 2003, und über die Zensur (''La censure à l’œuvre: Freud, Kraus, Schnitzler'', 2015). Wolfgang Sabler hat 2002 eine profunde Analyse von Schnitzlers Theater vorgelegt: ''Arthur Schnitzler, écriture dramatique et conventions théâtrales'' (Bern, Peter Lang, 2002). In ihrer unveröffentlichten Dissertation ''Le théâtre d’Arthur Schnitzler. Traductions et mises en scène françaises'' (Straßburg, 2000) analysiert Florence Hetzel die französischen Bearbeitungen von ''Anatol'', ''Liebelei'' und ''Reigen'' und vergleicht österreichische und französische Inszenierungen. | Im Bereich der Literaturwissenschaft hat Françoise Derré 1966 mit ihrem umfangreichen Werk ''Arthur Schnitzler, imagerie viennoises et problèmes humains'' den Grundstein für die französische Schnitzler-Forschung gelegt. Neuere Ansätze und Analysen sind vor allem [[Jacques Le Rider]] zu verdanken, und zwar u. a. seinen Arbeiten über die Wiener Moderne (''Modernité viennoise et crises de l’identité'', 1990, 2000), über das Tagebuch (''Journaux intimes viennois'', 2000), seiner Synthese ''Arthur Schnitzler ou la Belle Époque viennoise'', 2003, und über die Zensur (''La censure à l’œuvre: Freud, Kraus, Schnitzler'', 2015). Wolfgang Sabler hat 2002 eine profunde Analyse von Schnitzlers Theater vorgelegt: ''Arthur Schnitzler, écriture dramatique et conventions théâtrales'' (Bern, Peter Lang, 2002). In ihrer unveröffentlichten Dissertation ''Le théâtre d’Arthur Schnitzler. Traductions et mises en scène françaises'' (Straßburg, 2000) analysiert Florence Hetzel die französischen Bearbeitungen von ''Anatol'', ''Liebelei'' und ''Reigen'' und vergleicht österreichische und französische Inszenierungen. | ||

==Quellen und externe Links== | ==Quellen und externe Links== | ||

Aktuelle Version vom 23. September 2025, 13:02 Uhr

Arthur Schnitzler verkörpert auch außerhalb Österreichs – und besonders in Frankreich – neben Hugo von Hofmannsthal die „Wiener Moderne“ des ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts und einen spezifisch „österreichischen Esprit“. Sein starkes Interesse für die französische Kultur und seine Kenntnis der wichtigsten französischen Autoren haben einen wichtigen Einfluss auf sein Schaffen. Die Rezeption seiner Werke in Frankeich ist vor allem von Vermittlerinnen wie Berta Zuckerkandl und Suzanne Clauser (ps. Dominique Auclères) gekennzeichnet, bleibt aber partiell und einseitig.

Der Platz der französischen Kultur in seiner Bildung

Aus einer dem liberalen Großbürgertum angehörenden jüdischen Familie stammend, erhält Arthur Schnitzler eine seiner sozialen Herkunft entsprechende Erziehung: er besucht – wie einige Jahre nach ihm Hugo von Hofmannsthal – das angesehene Wiener „Akademische Gymnasium“, in dessen Unterricht Französisch noch einen wichtigen Platz einnimmt. Die auf seine Jugendjahre beschränkte Autobiografie Jugend in Wien (posthum, 1968) gibt einen Einblick in die kulturelle Aufbruchstimmung der letzten Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts, zeigt aber auch das Aufkeimen des Antisemitismus.

Bevor er sich als Schriftsteller einen Namen macht, absolviert Schnitzler – dem Wunsch seines Vaters Johann Schnitzler (1835-1893), eines namhaften Laryngologen, folgend – ein Studium der Medizin und ist ab 1885 Assistent am Wiener Allgemeinen Krankenhaus und in der von seinem Vater mitbegründeten Poliklinik. An der Universität Wien belegt er mehr oder weniger die gleichen Lehrveranstaltungen wie ein paar Jahre vor ihm der um sechs Jahre ältere Sigmund Freud (1856-1939), mit dem er das Interesse für die menschliche Psyche und für die Arbeiten von Hippolyte Bernheim[1] (1840-1919) und Jean-Martin Charcot[2] (1825-1893) teilt, die er auch in der Internationalen Klinischen Rundschau[3] bespricht.

Seit seiner Jugendzeit zeigt Schnitzler – so wie Hofmannsthal – ein lebhaftes Interesse an der französischen Kultur, vor allem an der Epoche der „Aufklärung“.[4] Sein Tagebuch, seine Briefwechsel und die von Achim Aurnhammer editierte Leseliste[5] geben einen Einblick in seine Lektüren und zeigen eine deutliche Präferenz für die französische Literatur, die mit 182 Einträgen klar die Liste anführt, gefolgt von 57 Titeln der skandinavischen Literatur, die er ebenfalls sehr schätzt, 51 englischsprachigen und 34 russischen. Unter den französischen Autoren rangiert Balzac mit 24 Titeln an erster Stelle, gefolgt von Zola (19) und Maupassant (18), sowie von Werken von Gustave Flaubert[6], Édouard Dujardin[7], Catulle Mendès[8] und Voltaire. Diese Wertschätzung der französischen Literatur entspricht übrigens dem allgemeinen Geschmack der Autoren der „Wiener Moderne“. Schnitzlers Lektüren lassen sich auch als Inspirationsquellen in intertextuellen Bezügen nachweisen: Diese finden sich zum Beispiel in der Novelle Die Toten schweigen (mit Madame Bovary), in Fräulein Else (mit Yvette von Guy de Maupassant), im Einakter-Zyklus Anatol (mit dem Vaudeville und mit Victorien Sardou) und vor allem in den Monolog-Novellen Lieutenant Gustl und Fräulein Else (mit Les Lauriers sont coupés von Édouard Dujardin).

Trotz dieses eindeutigen Interesses an der französischen Kultur beschränken sich Schnitzlers Besuche des Landes auf wenige Reisen, die er noch dazu alle vor seinem 40. Lebensjahr absolviert hat: neben einem 24-stündigen Aufenthalt in Paris auf der Reise nach London im Mai 1888 und einem kurzen Aufenthalt an der Côte d’Azur 1901, ist sein längster Frankreichaufenthalt die Reise mit Marie Reinhard nach Paris: ein Aufenthalt von sieben Wochen von 12. April bis 23. Mai 1897, der von der Notwendigkeit, die Schwangerschaft seiner Freundin vor der Wiener Gesellschaft zu verbergen, ebenso bestimmt ist wie von seinem Interesse für Frankreich. Schnitzler hat diese Situation im Roman Der Weg ins Freie (1908) verarbeitet, den Schauplatz des Auslandsaufenthalts allerdings an den Luganer See verlegt. Dennoch bieten diese kurzen Aufenthalte für Schnitzler die Gelegenheit, seine Kenntnis der französischen Literatur zu vertiefen. Seine Briefe aus Paris bringen ebenso seine Begeisterung zum Ausdruck (wie z.B. der Brief vom 20. Mai 1897 an Richard Beer-Hofmann), wie seine harsche Kritik an den zeitgenössischen französischen Dramatikern, die vor allem auf zweitrangige Autoren abzielt wie Maurice Donnay[9], Paul-Gustave Guiche[10] und Paul Hervieu[11] (Brief an Otto Brahm[12] vom 23. Mai 1897).

Die Rezeption von Schnitzlers Werke in Frankreich

Als Schnitzler nach dem Tod seines Vaters im Jahr 1893 den Arztberuf aufgibt und sich ausschließlich seinem literarischen Schaffen widmet, wird auch der Wunsch akut, sein Werk in anderen Sprachen, vor allem auf Französisch, zu veröffentlichen. Was die Übersetzungen ins Französische betrifft, lassen sich drei markante Phasen ausmachen: die Jahre 1894-1914, die Zeit zwischen 1925 und 1938 und die Wiederentdeckung seines Werkes in Frankreich in den 1980-er Jahren, die seinen derzeitigen Bekanntheitsgrad in Frankreich bestimmt.

Die ersten Übersetzungen ins Französische dürfte Schnitzler seinem Freund Paul Goldmann[13] (1865-1935),[14] der zu dieser Zeit als Korrespondent der Frankfurter Zeitung in Paris lebt, zu verdanken haben: es handelt sich um „Emplettes de Noël“, eine Szene aus dem Zyklus Anatol, („Weihnachtseinkäufe“), in der Mai-Juni-Nummer 1894 der Zeitschrift L’Idée libre, übersetzt von Henri Albert[15], und um die Novelle Mourir [Sterben, 1894] die in der Übersetzung von Gaspard Vallette zuerst im Mai und Juni 1895 in der Genfer Zeitschrift Semaine littéraire und ein Jahr darauf in Buchform bei Payot in Lausanne und Perrin in Paris erscheint. Vor dem Ersten Weltkrieg erscheinen noch mehrere Novellen und Einakter im Feuilleton von Tageszeitungen oder in Literaturzeitschriften,[16] und es sind auch einige Theateraufführungen zu verzeichnen, unter anderen im „Théâtre Antoine“ 1902 La Compagne [Die Gefährtin, 1899] übersetzt von Maurice Vaucaire[17], und 1903 Le Perroquet vert [Der grüne Kakadu, 1899] in der Übersetzung von Stéphane Epstein[18] und Émile Lutz, sowie 1912 Les derniers masques [Die letzten Masken, 1902] übersetzt von Maurice Rémon[19]. In Buchform publiziert der Verlag Stock 1912 La Ronde, übersetzt von Maurice Rémon und Wilhelm Bauer, und 1913 Anatole (Maurice Rémon und Maurice Vaucaire). Dieses im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts zunehmende Interesse in Frankreich findet mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs ein jähes Ende, nach 1918 wird es einige Jahre brauchen, um es wieder zu erwecken.

Nach dem Ersten Weltkrieg sind es zuerst seine Prosawerke, mit denen Schnitzler wieder ein französischsprachiges Publikum findet, und das vor allem dank der Vermittlertätigkeit von Berta Zuckerkandl und, später, von Suzanne Clauser; Letzterer überträgt Schnitzler in einer testamentarischen Bestimmung die Vollmacht über alle „französischen Angelegenheiten“. Der erste Erfolg ist (davor) aber die von Zuckerkandl vermittelte Veröffentlichung der Monolognovelle Fräulein Else (1924), die in der Übersetzung von Clara Katharina Pollaczek 1926 im Verlag Stock erscheint und schon 1929 und 1932 wiederaufgelegt wird. Neben einer Neuübersetzung von Mourir durch Alzir Hella und Olivier Bournac (1925 bei F. Rieder) und den ersten französischen Versionen bei Attinger (Neuchâtel, Paris) von Madame Beate et son fils (Frau Beate und ihr Sohn, 1913) 1929 von Hella/Bournac und Le Retour de Casanova (Casanovas Heimfahrt, 1918) 1930 von Maurice Rémon übersetzt, hat vor allem die von Suzanne Clauser besorgte Übersetzung des Romans Therese. Chronik eines Frauenlebens (1928) Interesse erregt: Sie erscheint 1931 in der Reihe „Collections des Maîtres de la littérature étrangère“ im namhaften Verlag Albin Michel mit einem Vorwort des Kunsthistorikers Louis Gillet[20]. Außerdem gelingt es Clauser, eine beachtliche Anzahl von Erzählungen und Novellen in Zeitschriften wie Gringoire, Candide und Revue de France unterzubringen (Publikationen, die übrigens interessanterweise dem „nationalen“ Lager zuzuordnen sind) und bei Stock zwei Novellenbände herauszubringen: La Pénombre des âmes (1929 mit einem Vorwort des Germanisten Félix Bertaux[21]) und L’Appel des ténèbres (Flucht in die Finsternis [1931] 1932 mit einem Vorwort von Paul Géraldy).

Weniger erfolgreich sind die Bemühungen Schnitzlers und seiner Agentinnen im Bereich des Theaters. Theaterdirektoren und Regisseure interessieren sich vor allem für den Reigen, Schnitzler möchte aber nach den schlechten Erfahrungen im deutschen Sprachraum, dass das französische Publikum vor den zehn Dialogen andere seiner Stücke zu sehen bekommt. So entwickelt sich eine Situation, die man als „Reigen gegen Weites Land“[22] beschreiben könnte. Die Folge: Schnitzler wird keine französische Aufführung eines seiner Werke erleben. „Ironie des Schicksals“: 1932/33, also wenige Monate nach seinem Tod, stehen gleich drei Schnitzler-Stücke auf dem Pariser Theaterprogramm: Anatole im Théâtre de l’Avenue, inszeniert von Georgette Boner und Michael Tschechow[23] (Anton Tchechows Neffe), sowie La Ronde (im Théâtre de l’Avenue) und Amourette (Liebelei, im Théâtre du Vieux Colombier), beide von Georges Pitoëff in Szene gesetzt. Die sehr erfolgreiche Reigen-Inszenierung (sie erlebt 100 Aufführungen) ist der Tatsache zu verdanken, dass Suzanne Clauser über die französischen Rechte verfügte und damit nicht an das Verbot gebunden war, das Schnitzler selbst über den Reigen verhängt hatte. Diese Situation hat auch die 1950 entstandene Kino-Version von Max Ophüls[24] möglich gemacht.

Auch nach dem Zweiten Weltkrieg braucht es wieder einige Zeit, bis Schnitzler dem französischen Publikum nähergebracht wird. Erst 1953 erscheinen in einem neuen Band zwei Übersetzungen von Suzanne Clauser (die nun mit dem Pseudonym Dominique Auclères zeichnet), und zwar Spiel im Morgengrauen (1926/27) unter dem Titel Dernières cartes (so auch der Titel des Bandes) und Rien qu’un rêve (Traumnovelle, 1925/26). Von einigen Neuausgaben älterer Übersetzungen in den Siebzigerjahren abgesehen, kommen erst in den Achtzigerjahren wieder neue Schnitzler Titel auf den französischen Markt. Zwei Faktoren spielen dabei eine Rolle: Einerseits eröffnet die Tatsache, dass die Erben Clausers nach deren Tod 1981 die französischen Rechte an die Nachfahren Schnitzlers zurückgeben, den Weg für neue Übersetzungen, andererseits profitiert auch Schnitzler von der medialen Aufmerksamkeit, die der österreichischen Kultur der Jahrhundertwende in Frankreich in den Achtzigerjahren zuteil wird, und zwar nicht zuletzt dank der großen Ausstellung ''Vienne'' 1880-1938 im Pariser Centre Pompidou 1986. Der auf das Wiener „Fin-de-siècle“ gerichtete Fokus erklärt wohl auch die Wahl des Titels für die erste, von Robert Dumont besorgte Übersetzung des Romans Der Weg ins Freie (1908): Vienne au crépuscule (1985).

Zwar wird Schnitzler – im Gegensatz zu Zweig – nicht die Ehre zuteil, in die prestigeträchtige Reihe der „Pléiade“ aufgenommen zu werden, immerhin ist aber eine von Brigitte Vergne-Cain[25] und Gérard Rudent[26] editierte und kommentierte zweibändige Ausgabe der erzählenden Schriften Schnitzlers, Romans et nouvelles, 1994 und 1996 in der Reihe „La Pochothèque“ zu erwähnen. In Einzelausgaben sind mehrere Prosawerke Schnitzlers im Buchhandel verfügbar: u.a. Mademoiselle Else, Vienne au crépuscule, Thérèse. Chronique d’une vie de femme, der Novellenband La Pénombre des âmes und, vor allem, Traumnovelle, von der es drei verschiedene Übersetzungen gibt, und zwar jene von Dominique Auclères aus dem Jahr 1953 (Rien qu’un rêve, die u.a. 1999 von den éditions Pocket gemeinsam mit dem Drehbuch des Films Eyes wide shut von Stanley Kubrick[27] wiederaufgelegt wurde), La Nouvelle rêvée (Philippe Forget, 1991) und Double rêve (Pierre Deshusses[28], 2010, die 2014 unter dem Titel Nouvelle de rêve für die französische Version der „Graphic Novel“ von Jakob Hinrichs[29] verwendet wurde). Zu nennen sind auch zwei Bände Aphorismen, übersetzt von Pierre Deshusses: Relations et solitudes (1988, 1991) und La Transparence impossible (1990, 1992).

Die Verbreitung des dramatischen Werks von Schnitzler ist besonders der Übersetzer-, bzw. Herausgebertätigkeit von Heinz Schwarzinger (ps. Henri Christophe) zu verdanken, der 1989 unter dem Titel Arthur Schnitzler, auteur dramatique 1862-1931 bei Actes Sud eine Präsentation des dramatischen Werks vorgelegt und im selben Verlag mehrere Stücke herausgebracht hat. Die konstante Präsenz auf den französischen Bühnen wird von La Ronde getragen: die Internet-Plattform Les Archives du spectacle[30] weist 2024 um die dreißig Inszenierungen des Dialogzyklus seit dem Jahr 1983 aus. Außerdem sind zahlreiche Inszenierungen von Anatole und Bearbeitungen von Mademoiselle Else zu verzeichnen. Die großen Gesellschaftsdramen werden aber, wie schon vor 1938, stiefmütterlich behandelt: Die von Luc Bondy[31] besorgten Inszenierungen von Das weite Land (Terre étrangère, Théâtre des Amandiers, Nanterre, 1984) und Der einsame Weg (Le Chemin solitaire, Théâtre Renaud-Barrault, Paris, 1989) sind ebenso einmalig geblieben wie Jorge Lavellis[32] Fink und Fliederbusch (Les Journalistes, Théâtre de la Colline, Paris, 1994). Und obwohl die (deutschsprachigen) Gastspiele der Truppe von Thomas Ostermeier[33] mit Professor Bernhardi 2017/2018 in Rennes, Sceaux (bei Paris), Lyon und Luxembourg ein beträchtliches Echo gefunden haben, steht 2025 eine französische Inszenierung dieser „Komödie“, von der Henri Christophe 2023 eine gekürzte Fassung mit dem Titel Cabale à l’hôpital herusgebracht hat, immer noch aus.

Zum Bekanntheitsgrad von Schnitzler in Frankeich tragen auch die Bearbeitungen für Film und Fernsehen bei. Max Ophüls hat schon 1932/33 eine französische und eine deutsche Fassung von Liebelei und 1950 einen unvergesslichen Reigen-Film mit mehreren Stars des französischen Kinos (u.a. Jean-Louis Barrault, Gérard Philipe, Simone Signoret) gedreht. Das 1958 von Pierre Gaspard-Huit realisierte Liebelei-Remake unter dem Titel Christine kommt trotz des „Traumpaares“ Alain Delon – Romy Schneider nicht an die Ophülssche Version heran (in der 1932 Romys Mutter Magda die Rolle der Christine verkörpert hat); Alain Delon spielt auch die Hauptrolle in Le Retour de Casanova von Édouard Niermans 1991. Eyes Wide Shut hat 1999 das Interesse an Schnitzler wiederbelebt und dabei einige vorgefasste Meinungen über den Wiener Schriftsteller verhärtet.[34] Das französische Fernsehen hat vor allem Bearbeitungen des Anatol-Zyklus (oder Szenen daraus), von Liebelei, Spiel im Morgengrauen, Comtesse Mitzi und Fräulein Else im Programm.[35]

Schließlich sei auch noch eine populärwissenschaftliche Biografie Schnitzlers aus der Feder von Catherine Sauvat erwähnt, die 2007 in der Reihe „Histoire contemporaine“ bei Fayard erschienen ist.

Journalistische und literaturwissenschaftliche Kritik

Für die Erfassung der journalistischen Rezeption ist die von Schnitzler angelegte, an der Universitätsbibliothek von Exeter aufbewahrte und von der österreichischen Akademie der Wissenschaften digitalisierte Sammlung von Zeitungsausschnitten hilfreich. Die Artikel der französischen Presse spiegeln die Entscheidung der ersten Übersetzer wider, Einaktern, Erzählungen und Novellen den Vorzug zu geben, sodass Schnitzler schnell mit der Etikette „maître de la petite forme“ behaftet wird. Dazu kommen noch zwei andere vielgebrauchte Topoi der journalistischen Kritik: einerseits der „romanische“ Charakter seines Oeuvres, seine Verwandtschaft mit dem „französischen Geist“, eine „latinité“, die der Wiener Moderne auch generell zugeschrieben wird und vor allem in den 1920-er/1930-er Jahren dazu dient, eine „österreichische“ Kultur der „deutschen“ gegenüberzustellen; andererseits seine Nähe zu Freud, die ihn zu einem „Seelenarzt“ macht: so wird Traumnovelle schon 1927 (also fast drei Jahrzehnte vor dem Erscheinen der ersten französischen Übersetzung) in einem Artikel des Journal des Débats (4.3.1927) von Maurice Muret als „nouvelle freudienne“ präsentiert. Im Vorwort zum Novellenband La Pénombre des âmes (zahlreiche Neuauflagen seit 1929) prägt Félix Bertaux den Ausdruck eines „gutriechenden Naturalismus“ („un naturalisme qui sent bon“) und verstärkt die Idee, Schnitzler sei ein „Maupassant autrichien“. Häufig wird er auch mit einer „fröhlichen Apokalypse“ und mit Wien als „Labor des Weltuntergangs“ (Roland Jaccard) in Beziehung gebracht, aber auch als Analyst, der die Kehrseiten der bürgerlichen Gesellschaft sichtbar macht.

Im Bereich der Literaturwissenschaft hat Françoise Derré 1966 mit ihrem umfangreichen Werk Arthur Schnitzler, imagerie viennoises et problèmes humains den Grundstein für die französische Schnitzler-Forschung gelegt. Neuere Ansätze und Analysen sind vor allem Jacques Le Rider zu verdanken, und zwar u. a. seinen Arbeiten über die Wiener Moderne (Modernité viennoise et crises de l’identité, 1990, 2000), über das Tagebuch (Journaux intimes viennois, 2000), seiner Synthese Arthur Schnitzler ou la Belle Époque viennoise, 2003, und über die Zensur (La censure à l’œuvre: Freud, Kraus, Schnitzler, 2015). Wolfgang Sabler hat 2002 eine profunde Analyse von Schnitzlers Theater vorgelegt: Arthur Schnitzler, écriture dramatique et conventions théâtrales (Bern, Peter Lang, 2002). In ihrer unveröffentlichten Dissertation Le théâtre d’Arthur Schnitzler. Traductions et mises en scène françaises (Straßburg, 2000) analysiert Florence Hetzel die französischen Bearbeitungen von Anatol, Liebelei und Reigen und vergleicht österreichische und französische Inszenierungen.

Quellen und externe Links

- ↑ http://www.professeurs-medecine-nancy.fr/Bernheim_H.htm

- ↑ https://biapsy.de/index.php/de/9-biographien-a-z/128-charcot-jean-martin

- ↑ https://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno-plus?aid=klr

- ↑ Sforzin, in: Sforzin/Zieger (Hg.), 2013

- ↑ Aurnhammer, 2013b

- ↑ https://explore.gnd.network/gnd/118533754

- ↑ https://explore.gnd.network/gnd/118672649

- ↑ https://explore.gnd.network/gnd/118783203

- ↑ http://www.academie-francaise.fr/les-immortels/maurice-donnay

- ↑ https://www.leonore.archives-nationales.culture.gouv.fr/ui/notice/175613

- ↑ https://www.academie-francaise.fr/les-immortels/paul-hervieu

- ↑ https://www.deutsche-biographie.de/118514245.html#ndbcontent

- ↑ https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Special:URIResolver/?curid=25489

- ↑ Zur Freundschaft zwischen Goldmann und Schnitzler siehe Laura Untner, „Paul Goldman und Arthur Schnitzler. Von Freund und Förderer zu Verräter und Jugenderinnerung“, Studia Austriaca (Milano), 32, 2024, S. 5–42

- ↑ https://portal.dnb.de/opac.htm?method=simpleSearch&cqlMode=true&query=nid%3D118817477

- ↑ Details dazu bei Zieger, 2012

- ↑ https://www.leonore.archives-nationales.culture.gouv.fr/ui/notice/368018

- ↑ https://d-nb.info/gnd/116517220

- ↑ https://explore.gnd.network/gnd/116436840

- ↑ https://www.academie-francaise.fr/les-immortels/louis-gillet

- ↑ https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11891637s

- ↑ Zieger, 201

- ↑ https://explore.gnd.network/gnd/118624288

- ↑ https://www.deutsche-biographie.de/sfz73583.html#ndbcontent

- ↑ https://www.babelio.com/auteur/Brigitte-Vergne-Cain/63628

- ↑ https://www.babelio.com/auteur/Gerard-Rudent/97012

- ↑ https://www.filmportal.de/person/stanley-kubrick_5ab2e5a6edf543f799fff56c605a8b4d

- ↑ https://www.babelio.com/auteur/Pierre-Deshusses/91534

- ↑ http://illustration.jakobhinrichs.com/

- ↑ https://lesarchivesduspectacle.net/oe/1156-La-Ronde

- ↑ https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Special:URIResolver/?curid=39201

- ↑ https://www.universalis.fr/encyclopedie/jorge-lavelli/

- ↑ https://explore.gnd.network/gnd/141964758

- ↑ Giboux in: Sforzin/Zieger (Hg.) 2013

- ↑ Cagneau in: Sforzin/Zieger (Hg.) 2013

Bibliografie

Primärliteratur

- Arthur Schnitzler, Tagebuch 1879–1931, hrsg. von Werner Welzig. Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften, 10 Bände, 1987–2000. Online: Arthur Schnitzlers Tagebuch online – Arthur Schnitzler-Gesellschaft (https://schnitzler-tagebuch.acdh.oeaw.ac.at/)

- Briefe: Briefe 1875–1912, hrsg. von Therese Nickl und Heinrich Schnitzler. Frankfurt/Main: S. Fischer 1981; Briefe 1913–1931, hrsg. von Peter Michael Braunwarth, Richard Miklin, Susanne Pertlik und Heinrich Schnitzler. Frankfurt/Main: S. Fischer 1984.

- Briefe digital: schnitzler-briefe URL: https://schnitzler-briefe.acdh.oeaw.ac.at/

Sekundärliteratur

- Aurnhammer, Achim: Arthur Schnitzlers intertextuelles Erzählen. Berlin, Boston: De Gruyter 2013 (a).

- Aurnhammer, Achim: Arthur Schnitzlers Lektüren. Leseliste und virtuelle Bibliothek. Würzburg: Ergon 2013 (b).

- Dayag, Joseph H.: „Schnitzler in französischer Sicht“, in: Herbert W. Reichert et al. (hrsg.): Studies in Arthur Schnitzler. Centennial Commemorative Volume: Chapel Hill 1963.

- Derré, Françoise: „Schnitzler und Frankreich“, Modern Austrian Literature 19, Nr. 1 (1986), S. 27–48.

- Hetzel, Florence: Schnitzler in Frankreich. Übersetzungen und Aufführungen des Reigen. In: Gregor Kokorz (Hg.): Übergänge und Verflechtungen: kulturelle Transfers in Europa. Wien [u.a.]: P. Lang 2004, S. 203–224.

- Jürgensen, Christoph et al. (dir.): Schnitzler-Handbuch, Leben – Werk – Wirkung. Stuttgart, Berlin: J.B. Metzler ²2022.

- Sforzin, Martine, Zieger, Karl (Hg.): Les relations d’Arthur Schnitzler avec la France, Germanica Nr. 52 (2013); diese Nummer enthält u.a. Martine Sforzin: L’empreinte de la France chez Arthur Schnitzler et Hugo von Hofmannsthal, S. 37–51; Irène Cagneau: Les adaptations de Schnitzler à la télévision française (1956-1979), S. 113–131; Audrey Giboux: De quelques lectures de Schnitzler dans la critique consacrée à Eyes Wide Shut, S. 133–145.

- Zieger, Karl: Arthur Schnitzler et la France 1894-1939. Enquête sur une réception. Villeneuve d’Ascq: PU du Septentrion 2012.

Autor

Karl Zieger

Onlinestellung: 23/09/2025