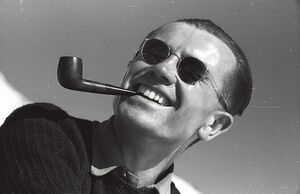

Maurice Besset

Quelle: Land Tirol/Tiroler Kunstkataster

Maurice Besset leitete von 1948 bis 1958 das Institut français d’Innsbruck. Er war der wichtigste Protagonist der französischen Kulturpolitik in der Besatzungszone Tirol-Vorarlberg in diesem Jahrzehnt.

Eröffnung des Institut français d'Innsbruck

Maurice Besset, geboren am 18. August 1921, wuchs in Paris, im 16. Bezirk, in einer bürgerlichen Familie auf und studierte ab 1940 Kunstgeschichte und Germanistik an der renommierten École Normale Supérieure, wo er 1945 seine Agrégation in Deutsch (sein Forschungsschwerpunkt war der deutsche Dichter Novalis) erlangte. Von 1944 bis 1945 diente er als Freiwilliger in einem Panzerregiment der französischen Befreiungsarmee. Im Sommer 1945 wurde er gemeinsam mit Marcel Decombis[1], ebenfalls Germanist und Agrégé, von Eugène Susini nach Innsbruck berufen. Susini war von der französischen Militärregierung mit der Organisation der gesamten Kulturarbeit in der von Frankreich besetzten Zone – Vorarlberg, Tirol und einem Teil Wiens – beauftragt worden. Er hatte bereits vor dem Krieg einige Monate lang das Institut français de Vienne geleitet und sollte nun dessen Wiedereröffnung vornehmen, wofür seine Anwesenheit in der Hauptstadt unerlässlich war. Er delegierte daher die Kulturarbeit in Westösterreich an die jungen Mitarbeiter seines Vertrauens, Marcel Decombis und Maurice Besset. Es ging zuallererst um die raschestmögliche Wiedereröffnung des Vorlesungsbetriebes an der Universität Innsbruck und um die Vorbereitung eines Institut français d’Innsbruck, das zum Mittelpunkt der französischen Kulturvermittlung werden sollte. Tatsächlich konnte an der Universität Innsbruck als erster österreichischer Universität bereits im Wintersemester 1945/46 wieder unterrichtet und schon am 8. Juli 1946 das Institut français in der Kapfererstraße im Stadtteil Saggen eröffnet werden.

In ihren Bemühungen unterstützt wurden Decombis und Besset von General Béthouart, dem Oberkommandierenden der französischen Besatzungstruppen, der von der Wichtigkeit einer effizienten Kulturarbeit in Österreich überzeugt war. Frankreich war den anderen drei Besatzungsmächten materiell unterlegen und sollte auf dem Kultursektor kompensieren. Dadurch würde es zum einen das eigene, angeschlagene, Prestige wiederherstellen, und zum anderen zur Denazifizierung der österreichischen Bevölkerung und der Wiederherstellung ihres Selbstbewusstseins beitragen. Österreich müsse sich, in deutlicher Abgrenzung zu Deutschland, auf die eigene Vergangenheit als Kulturnation besinnen und Frankreich würde ihm dabei helfen. Konkrete Direktiven, wie die französische Kulturarbeit umgesetzt werden sollte, gab es allerdings nicht, was Maurice Besset als Vorteil empfand und was ihn rückblickend seine Herangehensweise wie folgt beschreiben lässt: „Es galt, nicht bloß aktuelle Information oder von der Aktualität ablenkende Unterhaltung, sondern Kontakt zu Werken zu vermitteln (der Literatur, der Kunst, der Philosophie, der Musik, der Sozialwissenschaften), die über das Chaos des Augenblicks hinausführende Denkanstöße liefern konnten.“[2] Und so wurde bereits im Juli 1946 zur Eröffnung des Kulturinstitutes eine Ausstellung mit dem Titel „Meisterwerke aus dem Pariser Museum für moderne Kunst“ gezeigt.

Kulturelle Schwerpunkte

Als Marcel Decombis 1948 aus privaten Gründen Innsbruck verließ, hatte Maurice Besset vollends freie Hand, seine Vorstellungen umzusetzen und sich von (um)erzieherischen, bzw. propagandistischen Tendenzen der französischen Kulturarbeit loszulösen und dieser einen betonten Angebotscharakter zu verleihen. Nur wenn er wirkliches Interesse bei den Tirolern und Vorarlbergern für die Ausstellungen, Konzerte und Vorträge seines Institutes erwecken könnte, so seine Überzeugung, würde die kulturelle Arbeit langfristig wirken können. Und zwar auf der Basis eines gleichberechtigten Kulturtransfers, bei dem Sender und Empfänger sich auf Augenhöhe begegnen könnten. Jeglicher Kulturimperialismus war Maurice Besset fremd, er hatte aufgrund seiner Jugend auch keine Erfahrung als Diplomat oder Kulturvermittler und handelte weitgehend instinktiv. Hilfreich war ihm vor Ort die Bekanntschaft mit einem Kreis von Intellektuellen rund um den Gründer der Zeitschrift Brenner und Trakl-Förderer Ludwig Ficker[3], dessen Tochter Birgit Schowingen-Ficker[4] eine der ersten einheimischen Mitarbeiterinnen Bessets im Institut français wurde. Besset hatte ein gutes Flair für das, was „stimmte“, wie er es selbst formulierte[5] und womit er jene kulturellen Inhalte meinte, die sein Publikum annehmen konnte und wollte. Dazu gehörten im Ausstellungsbereich Maler der klassischen Moderne in Frankreich, wie Picasso,[6] Matisse,[7] Léger,[8] Bonnard,[9] Denis,[10] Dufy,[11] Rouault[12] oder die „gemäßigte Moderne“ der École de Paris. Aber auch Werke von Vertretern modernerer Strömungen wie Hartung,[13] Soulages,[14] Mathieu,[15] Manessier[16] oder Bazaine[17] stellte Besset in der Kapfererstraße aus. Auf dem Konzertsektor setzte er auf höchste Qualität und lud, meist in Zusammenarbeit mit Eugène Susini in Wien, Solisten und Ensembles wie Ginette Neveu,[18] Alfred Cortot,[19] das Quatuor Pascal,[20] Olivier Messiaen,[21] das Trio Pasquier[22] oder Pierre Fournier[23] ein – alle Künstler von Weltrang. Die Vorträge, zu denen Besset hervorragende Spezialisten kommen ließ, ergänzten das Ausstellungs- und Konzertprogramm mit einer Schwerpunktsetzung auf die Themen Kunst, Literatur, Philosophie und Musik. Keine Geringeren als die Philosophen Maurice de Gandillac,[24] Vladimir Jankélévitch[25] oder Emmanuel Mounier[26] kamen 1948 und 1949 zu Vorträgen und Diskussionsrunden nach Innsbruck. Bessets persönliche Verbindung zu Le Corbusier und sein Interesse für Architektur ließen ihn mehrere Veranstaltungen zu diesem Thema organisieren. In den Jahren 1946 bis 1950 wurden die Angebote des Institut français vom Tiroler Publikum besonders geschätzt, da sie ein infrastrukturelles und inhaltliches Vakuum füllten: in der unmittelbaren Nachkriegszeit gab es in Innsbruck keine Galerien oder Museen, die moderne Kunst ausstellten, bzw. Veranstaltungsträger, die ähnlich hochkarätige Musiker und Intellektuelle wie Besset sie einlud, engagieren konnten.

Für die jungen Tiroler Künstler bildeten Maurice Bessets Ausstellungen sogar die wichtigste Inspiration für ihr eigenes Schaffen. Jahrelang war ihnen der Zugang zu moderner Kunst verwehrt gewesen, und so war eine Überblicksausstellung wie „1940–1950. Französisches Kunstschaffen aus zehn Jahren“, die Besset 1950 organisierte, von größter Bedeutung, ja Prägung für die jungen Künstler.[27] Nicht gezeigt hat Maurice Besset Surrealisten und Dadaisten, was zum einen eine persönliche Geschmacksentscheidung gewesen sein mag, zum anderen aber auch auf sein Bestreben zurückgeführt werden kann, „[…] nicht unnötig provokant zu sein […].“[28] Bemerkenswert ist, dass Besset fast jedes Jahr eine Ausstellung einem oder mehreren österreichischen Künstlern widmete: Junge Künstler aus Tirol (1948), Werner Scholz: Das Alte Testament (1949), Wotruba: Léger, Matisse, Rouault (1950), Malerei, Plastik, Graphik aus Frankreich, Italien, Österreich (1951), Franz Lettner[29] (1952), Kurt Moldovan[30] (1954), Hans Fronius[31] (1955), Menschen und Straßen in Paris – Photos von Rudolf Purner (1956), Reiseeindrücke Tiroler Künstler in Frankreich (1957). Zeitzeugen, die mit Besset am Institut zusammenarbeiteten, betonten, dass das Institut français in den „Besset-Jahren 1948–1958“ vor allem ein Zentrum für Künstler und Kunstinteressierte war, und weniger ein „Sprachinstitut“.

Kein anderer Institutsleiter nach ihm hatte finanzielle und infrastrukturelle Mittel in dem Ausmaß, wie Besset sie hatte, was vor allem auf die besatzungspolitische Konjunktur zurückzuführen war. Er konnte beispielsweise die täglich zwischen Paris und Innsbruck verkehrenden Militärzüge zum Transport für Kunstwerke benutzen und damit seine rege Ausstellungstätigkeit umsetzen. Weiters verwendete Besset die von der Besatzung bereitgestellten Gelder zur Organisation der sogenannten Hochschulwochen in St. Christoph am Arlberg und zahlreicher Jugendlager in verschiedenen Tiroler Ortschaften, die sein enger Mitarbeiter Albert Nolin leitete. Beide Initiativen dienten dem Zusammentreffen österreichischer mit französischen Jugendlichen, in einem universitären bzw. sportlich-kameradschaftlichen Rahmen.

Weitere Karriere nach Ende der französischen Besatzung

Als 1955 die letzten Besatzer abzogen und die österreichische Unabhängigkeit durch den Staatsvertrag bestätigt wurde, ging auch für das Institut français d’Innsbruck und seinen Leiter eine Ära zu Ende. Durch den Wiederaufbau der Tiroler Kulturlandschaft hatte das Institut seine Monopolstellung als kulturelle Drehscheibe in Westösterreich nach und nach eingebüßt, und die erneute und zunehmende Mobilität von Künstlern und Akademikern ermöglichte einen Kulturaustausch zwischen Frankreich und Österreich auf breiterer und individuellerer Ebene. Besset hatte zehn Jahre lang, zusammen mit einem sehr engagierten französisch-österreichischen Team, zu dem auch die Kunsthistorikerin, Lyrikerin und Übersetzerin Lilly von Sauter gehörte, die Rolle eines unkonventionellen, aufgeschlossenen Vernetzers und Multiplikators eingenommen. Und er hatte die materiellen Vorteile, die die Besatzungssituation ihm bot, für eine zwar prestigeträchtige und elitäre, aber sein Publikum nachhaltig bereichernde Kulturarbeit genutzt. Seine weitere Karriere führte Besset zuerst für zwei Jahre nach Berlin, dann zurück nach Frankreich, wo er als Kurator, Museumsdirektor und Professor für Kunstgeschichte wirkte. In späteren Jahren unterrichtete er an der Universität in Genf, wo er 2008 verstarb. Liest man folgenden Ausschnitt aus einer kurzen Vita, gewinnt man den Eindruck, dass das Institut français d’Innsbruck ein Laboratorium für sein späteres Wirken war:

„Chacun de ses passages dans ces institutions est pour lui l’occasion de les placer au centre de la vie artistique, en consacrant des expositions aux pionniers de l’abstraction et du graphisme, tels que Max Bill (1969) et Roman Cieslewicz, et en faisant l’acquisition d’œuvres d’artistes de dimension internationale, tels que Sam Francis, Sol LeWitt ou Ellsworth Kelly. Au Musée national d’art moderne de Paris, où il est nommé conservateur (1960–1965), il inaugure un programme pluridisciplinaire qui mêle la photographie, le théâtre, le cinéma et l’architecture à la peinture et à la sculpture.“

Quellen und externe Links

- ↑ https://explore.gnd.network/gnd/1069405159

- ↑ „Eine Erinnerung“, S. 12

- ↑ https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Special:URIResolver/?curid=18602

- ↑ https://www.deutsche-biographie.de/pnd117015652.html

- ↑ „Eine Erinnerung“, S. 12

- ↑ https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11919660r

- ↑ https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11915136j

- ↑ https://www.fernand-leger.de/

- ↑ https://www.museebonnard.fr/index.php/fr/musee/pierre-bonnard

- ↑ https://data.bnf.fr/fr/ark:/12148/cb121402945

- ↑ https://data.bnf.fr/fr/ark:/12148/cb12223382x

- ↑ https://data.bnf.fr/fr/ark:/12148/cb11922740x

- ↑ https://www.deutsche-biographie.de/sfz131785.html#index

- ↑ https://data.bnf.fr/fr/ark:/12148/cb119252210

- ↑ https://data.bnf.fr/fr/ark:/12148/cb11998380z

- ↑ https://d-nb.info/gnd/118730614

- ↑ https://data.bnf.fr/fr/ark:/12148/cb11890722s

- ↑ https://data.bnf.fr/fr/ark:/12148/cb138979240

- ↑ https://data.bnf.fr/fr/ark:/12148/cb124338987

- ↑ https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb13998008p

- ↑ https://data.bnf.fr/de/ark:/12148/cb138974416

- ↑ https://data.bnf.fr/de/ark:/12148/cb13907167c

- ↑ https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb133229265

- ↑ https://www.universalis.fr/encyclopedie/maurice-de-gandillac/

- ↑ https://explore.gnd.network/gnd/119523051

- ↑ https://explore.gnd.network/gnd/118801112

- ↑ Oswald Oberhuber in Günther Dankl, Tirol-Frankreich, S. 52

- ↑ „Eine Erinnerung“, S. 12

- ↑ https://explore.gnd.network/gnd/118572164

- ↑ https://explore.gnd.network/gnd/118850903

- ↑ https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119036785

Bibliografie

- Besset, Maurice: Eine Erinnerung. In: Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum (Hg.): Tirol-Frankreich 1946-1960. Spurensicherung einer Begegnung. Innsbruck 1991, S. 11–16.

- Dankl, Günther: Zu den Auswirklungen der französischen Kulturpolitik während der Besatzungszeit auf die Rezeption der bildenden Kunst in Tirol. In: L’Institut français d’Innsbruck (Hg.): das institut français ist 50 jahre alt. Innsbruck 1997, S. 77–83.

- Dankl, Günther: Tirol-Frankreich. Ein Dialog. In: Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum (Hg.): Tirol-Frankreich 1946–1960. Spurensicherung einer Begegnung. Innsbruck 1991, S. 49–59.

- Porpaczy, Barbara: Frankreich-Österreich 1945–1960. Kulturpolitik und Identität. Innsbruck: Studienverlag 2002 (= Innsbrucker Forschungen zur Zeitgeschichte, Band 18), insbes. S. 75–87.

- Porpaczy, Barbara: Unveröffentlichtes Interview mit Renate und Tibor Lichtfuss in Innsbruck, 30. April 1995.

- https://www.universalis.fr/encyclopedie/maurice-besset/, Zugriff am 22.05.2025.

Autor

Barbara Porpaczy

Onlinestellung: 12/06/2025